利用には申請が必要です

介護保険のサービスを利用するには、住んでいる市町村の窓口に本人または家族などが申請し、要介護認定を受けることが必要です。申請すると認定調査が行われ、原則として申請日から30日以内に要介護状態区分の認定結果が通知されます。

市町村の窓口に申請します。

- 1)申請窓口:

- 2)申請できる人:

- 3)申請に必要なもの:

- 4)費用:

市町村の介護保険担当窓口、地域包括支援センターなど。

本人または家族。

※成年後見人、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者や介護保険施設などによる申請の代行も可能です。

65歳以上の人(第1号被保険者):介護保険被保険者証、要介護・要支援認定申請書

40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者):健康保険被保険者証、要介護・要支援認定申請書

※要介護・要支援認定申請書は市町村の申請窓口でもらえます。

また、ホームページからダウンロードできる市町村もあります。

※要介護・要支援認定申請書には主治医の氏名、医療機関名、所在地、電話番号などの記入が必要です。あらかじめ確認しておきましょう。(主治医がいない場合には、市町村が指定する医師が診断し、意見書を作成します。詳細は市町村にご相談ください。)

要介護認定にかかわる費用の利用者負担はありません。

本人と家族に聞き取り調査を行います。

調査員が自宅や入院先などを訪問し、全国共通の認定調査票を使って本人と家族などに聞き取り調査を行います。

- 1)認定調査票:

- 2)調査員:

- 3)訪問を受ける日時:

心身の状況など74項目からなる基本調査、概況調査、特記事項などを調査します。

市町村の職員または、市町村が委託したケアマネジャー(介護支援専門員)。

事前に連絡が入り、本人・家族の都合の良い日時を打ち合わせて決定します。

- 認定調査の結果をもとにコンピュータによって要介護状態区分を判定します。

- 行政の指示で、主治医が介護を必要とする原因の病気などについて意見書を作成します。

- 基本調査には盛り込めないが、調査員が特に重要と考えた事項を記入します。

※本人・家族などが手続きを行う必要はありません。

介護の必要度を審査・判定

コンピュータ判定(一次判定)の結果と主治医意見書、特記事項をもとに、保健・医療・福祉の専門家(5人を標準とする)からなる介護認定審査会で審査を行い、要介護状態区分を判定します。

介護認定審査会による判定(二次判定)にもとづき、市町村が要介護状態区分を認定します。

原則として申請日から30日以内に市町村が認定結果を通知します。

要介護状態区分についてはこちら

A.申請後、認定結果が通知されるまでの間もサービスを利用することができます。あらかじめケアプランを作成して市町村に届け出た場合は、1割の利用者負担となりますが、この手続きをしない場合は、いったん全額を自己負担し、後から9割分の払い戻しを受けます。なお、結果として非該当と認定された場合や支給限度額以上のサービスを利用した場合は、その超えた部分の費用は全額自己負担となります。

介護予防を必要とする人については、地域支援事業の中の介護予防事業のサービスを利用できます。地域包括支援センターの保健師等が中心となって簡易なアセスメントやサービス担当者との話し合いを行い、簡易な介護予防ケアプランを作成し、サービスを利用します。

地域支援事業の介護予防事業のサービスの例

- 運動器の機能向上

- 栄養改善

- 口腔機能の向上

- 閉じこもり予防支援

- 認知症予防支援

- うつ予防支援

※利用料等の詳細については、市町村へお問い合わせください。

ケアプランについては

「ケアプランの作成」でご紹介しています。

ケアプランに基づいてサービスを利用します。

新規認定の有効期間は原則として申請から6ヶ月(必要と認められる時は3~12ヶ月)です。

更新認定の有効期間は、前回の要介護状態区分により異なり、原則6ヶ月または12ヶ月(必要と認められる時は3~24ヶ月)となります。

引き続きサービスを利用したい場合は、有効期間満了前(60日前から可能)に更新手続きが必要です。

※有効期間内に利用者の状態に大きな変化がある場合は、区分変更認定の申請ができます。

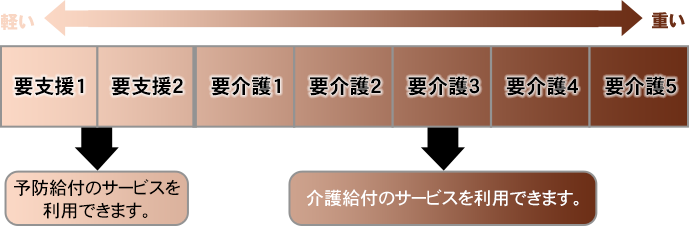

どのくらい介護が必要かによって、要介護状態区分は要支援2段階、要介護5段階に分けられています。

この7段階の区分により利用できるサービスの種類と量が異なります。

A.認定結果に疑問や不服がある時は、まず市町村の窓口に相談します。

その上で納得できない時は、認定結果の通知から60日以内に、都道府県に設置されている「介護保険審査会」に審査請求(不服申し立て)を行うことができます。

※審査請求結果が通知されるまでの間は、認定された要介護状態区分に応じてサービスを利用することとなります。